死装束が「美しい衣」に変わるとき、私たちの生き方もまた変わる

人生の最期に着る服は、一般的に「死装束」と呼ばれています。多くの人が思い浮かべるのは、白い着物や白い足袋、そして数珠といった伝統的な白装束でしょう。この慣習は、奈良時代から現代まで続いています。

死装束の新しいかたち「エンディング衣裳」

2000年代初頭に「終活」という言葉が広まるにつれ、死装束にも変化が現れ始めました。色や柄の入った着物、ロングワンピースなど、多様なデザインの服が登場し、これらは「エンディング衣裳」と呼ばれるようになりました。

これまでの死装束は、亡くなった後に家族が準備するのが一般的でした。生前に自分で用意することは「死を待つようで縁起が悪い」とされ、タブー視されてきたからです。そのため、急な準備に対応できるよう、葬儀社が用意した画一的なものが多く使われてきました。

人生の集大成を彩る「想衣」

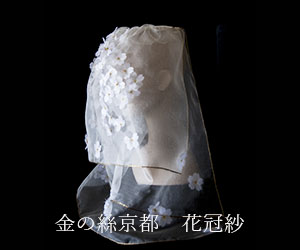

そんな中、「人生の終焉を彩る大切な衣裳には、想いがなければならない」という考えから、エンディング衣裳のブランドとして誕生したのが「金の絲京都」です。

彼らは、単なる衣ではなく「想い、愛、絆」といったかけがえのない意味を持つ衣裳を「想衣(そい)」と名付けました。「想衣」には、絹地と金糸でつくるローブのほか、思い出の着物をリメイクするサービスもあります。「想衣」は、人生への深い敬意と、安らかな旅路への祈りを込めて、金糸で丁寧に縫い上げられます。また、着せる人の負担を減らすため、故人の身体に優しく、着せやすい設計になっているのも特徴です。衣裳の素材を絹、綿、麻といった天然素材に限定して、ポリエステル素材やビーズや樹脂をつかわないとしており、火葬の際の環境汚染まで配慮しています。

「美しい旅立ちの衣」が、人生を変える

人生の最後に着る衣裳を自分で選び、準備しておくことは、死への不安を和らげてくれます。それだけでなく、「愛と夢と絆」を意味する美しい旅立ちの衣を準備することは、日々の暮らしに心のゆとりをもたらしてくれるでしょう。

時間をより大切にし、家族や友人を愛し、そして何より自分自身をいとおしく思えるようになるのではないでしょうか。美しい衣裳が、私たちの生き方までも変えてくれるのです。