長い間、亡くなる時の姿は慣習や宗教の習わしに従い家人が整えてきました。亡くなる前に死ぬ時のモノを準備するのは、死ぬことを待つようで良くないとされました。これまで死装束については語られることも少なく、これまでの慣習が長く引き継がれています。

一般的な通夜と納棺のシーン

亡くなった人の顔には面布(めんぷ)や打ち覆い(うちおおい)と呼ぶ白い布をかけてるのが奈良時代からの慣わしです。息をしていないか確かめるため、尊厳を守るため,死は穢れとされるため、等と言われています。棺の中では一般的には布は外されます。棺に入る頃には顔色の変色は始まっています。きれいに見せるために生花を沢山つめます。

一般的な死装束

事前に着るものの準備がない場合、葬儀屋さんが白い着物を用意します。病院で亡くなる方には病院で用意した新しい浴衣が着せられ、その後白い着物に着かえさせます。最近は浴衣のまま棺に入るケースも増えています。家人が生前お気に入りだった着物や背広を着せることもあります。衣裳については個人の自由が優先されます。

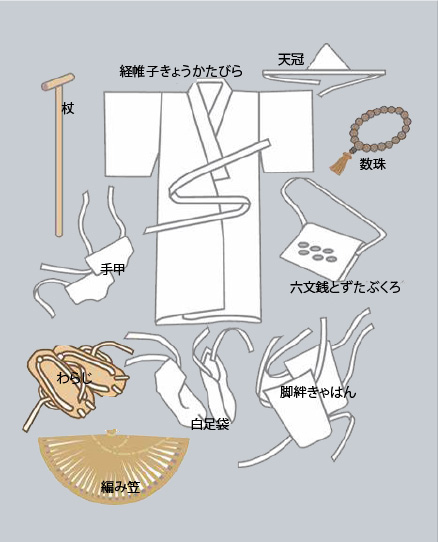

現在も使われる奈良時代の死装束

死装束の起源は仏教伝来の奈良時代の頃から始まったとされています。死ぬと極楽浄土への旅に出るとされ、修行僧の旅スタイルが誕生しました。現在も仏教の死装束として販売されています。天冠は幽霊のコントに出てくるイメージですが、本来は位が高い人の烏帽子代わりで敬いの意味があります。顔色の変色を隠すためのものです。