仏教の死死装束

死装束は、故人を見送る大切な儀式の一部です。その起源は仏教が伝来した奈良時代にまで遡ります。当時、人は死後、極楽浄土への旅に出ると考えられており、その旅路のために修行僧の旅支度を模した装束が誕生しました。現在でも、奈良時代からの伝統を受け継ぐ死装束が仏具店などで販売されています。

伝統的な死装束の意味

額に付ける三角の布は「天冠(てんかん)」と呼ばれ、本来は位の高い人の烏帽子(えぼし)の代わりであり、故人への敬意を示す意味がありました。顔色の変化を隠すためとも言われますが、幽霊のイメージで語られることも多いこの布には、このように深い意味が込められています。

現在では、亡くなった方の顔に「面布(めんぷ)」と呼ばれる白い布をかけるのが一般的です。故人が身にまとう衣(ころも)も、今なお仏教の修行僧のいでたちを選ぶことがありますし、白い着物も広く使われています。これらはいずれも、故人を丁重に送り出すための伝統的な衣装です。

現代における死装束の多様化

しかし近年は、「故人が着るものは、故人の自由」という考え方が広まり、生前お気に入りの服やおしゃれ着を故人に着せるケースも増えてきました。

故人にも遺族にも優しいエンディング衣装を

どんな服を選んでも自由な一方で、硬直した故人のお体に、着物や服を着せるのは容易ではありません。ご遺体を起こしたり、倒したり、腕を引っ張ったりと、大きな負担がかかることもあります。

そこで理想的なのが、故人の体を極力動かすことなく、羽織るように着せることができるエンディング衣装です。

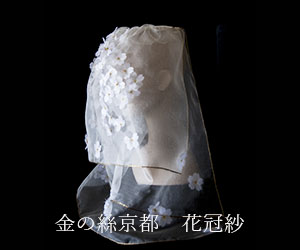

『金の絲京都』では、ポリエステルや化学繊維を使用しない天然繊維の衣装をおすすめしています。ポリエステルは燃焼時に二酸化炭素だけでなく、条件によっては一酸化炭素などのガスが発生する可能性があるためです。現代を生きた私たちが、未来に生きる人々のため、最後の最後まで環境への配慮ができることは、とても素敵なことではないでしょうか。

『金の絲京都』は、これまでの伝統を尊重しつつ、現代を生き抜いた故人にふさわしい、美しくおしゃれなエンディング衣装をご提案しています。故人への最後の愛情表現として、ぜひご検討ください。