現代社会において、葬儀の形は大きく変化しています。かつては、格式や祭壇の豪華さ、多くの弔問客への対応に追われることが多かった葬儀ですが、近年は静かに家族だけでお別れをしたいと生前から希望する人が増えています。通夜や告別式も、自宅ではなく葬儀会場で行うのが一般的になり、終活の一環として、近年、自分らしい人生の終焉を願う中で、終活で衣裳も考える方が増えています。葬儀の会場やスタイルを自ら選ぶ方も珍しくありません。

特に、戦後に生まれた団塊の世代の人々は多様で自立した考えを持つことが多く、世間体よりも自分らしさを優先する傾向にあります。このような背景から、これから先、小さなお葬式が主流になっていくでしょう。

亡くなった人の装い:最後の衣装の多様化

これまでの人生の最後の衣装について語られる機会は少なく、亡くなった人が何を着るのか、死装束とはどのようなものか、よくわからないという方もいらっしゃるかもしれません。伝統的な死装束の着付け方を説明するYouTube動画なども見られますが、最近は故人が生前お気に入りだった着物や服を着せるケースも増え、お召し物は自由になっています。

しかし、日常の服や着物を亡くなった方に着せるのは容易ではありません。ご遺体が硬直しているため、一人で着せるのは非常に難しいのが現状です。

終活で衣裳も考える:新しいお見送りの形

終活で衣裳を考えることの重要性

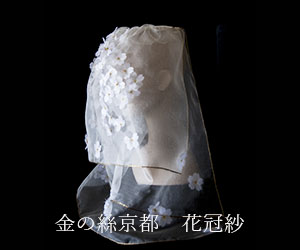

2025年にスタートした『金の絲京都』の人生の最後の衣装は、「気高く自分らしい旅立ち」をテーマにしています。昭和、平成、令和という三つの時代を生き抜いた方々を「レジェンド世代」と表現し、絹と金糸、そして手仕事で、お一人お一人のために衣装を作ることをポリシーとしています。

『金の絲京都』は、故人の気持ちに寄り添い、その人の尊厳を守り、気高く美しい旅立ちを実現させるために誕生したエンディング衣装のブランドです。棺の中で故人が安らかに来世へと旅立てるよう、最後まで見守るために、一つ一つに意味を持つ素材や仕様が凝らされています。自分らしく美しく人生の最期を締めくくるためには、人に任せるだけでなく、生前の元気なうちに自分自身で準備しておくことが大切なのです。

事前準備の伝え方:葬儀社との連携

終活で衣裳も考える際の準備と相談先

「事前に準備した衣装があることを、どのように伝えたらいいのだろう?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。最近では、葬儀社によっては事前の予約で、生前の故人の要望をデータとして保存してくれるサービスを提供しているところもあります。旅立ちの衣装のご用意があることを記録してもらうことが可能です。(ただし、葬儀社によって対応が異なるため、事前に確認が必要です。)